[materia]

anno 19 numero 36 / 04.24

Biografia

Stefano Atzeni è stato professore ordinario di fisica sperimentale all’Università “La Sapienza” di Roma ed è attualmente consulente-senior scientist di Focused Energy GmbH. Ha dedicato la propria attività scientifica alla ricerca sulla fisica dei plasmi, la fusione a confinamento inerziale e la fisica computazionale. È co-autore, con J. Meyer-ter-Vehn, del libro “The Physics of Inertial Fusion” (Oxford, 2004).

Le stelle in una stanza

Nuclei ed energia nucleare

di Stefano Atzeni

a.

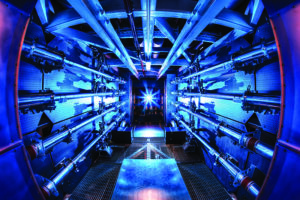

Il laser della National Ignition Facility (NIF) del Lawrence Livermore National Laboratory, dove nel 2021 è stata realizzata per la prima volta l’ignizione termonucleare di un plasma di deuterio e trizio.

Si può creare energia dalla materia? La materia ha massa, e massa ed energia, due grandezze apparentemente diverse, sono equivalenti, come scoperto da Einstein nel 1905: la massa si può trasformare in energia e l’energia in massa. Per esempio, la trasformazione di una massa di un solo grammo libera la stessa energia della combustione di ben 2.200 tonnellate di petrolio, sufficienti per riscaldare per un anno 1.500 appartamenti di medie dimensioni in Italia.

Nel 1920, appena note le prime misure delle masse nucleari, l’astrofisico Arthur Eddington ipotizzò che la sorgente di energia del Sole, che è costituito principalmente dagli elementi idrogeno ed elio, fosse dovuta a reazioni in cui, partendo da quattro nuclei di idrogeno, si arriva a formare un nucleo di elio, che ha una massa leggermente inferiore a quella dei quattro nuclei reagenti. Reazioni di fusione nucleare, in cui nuclei leggeri si combinano in uno più pesante, furono in effetti scoperte nei primi anni ’30 dai ricercatori diretti da Lord Rutherford nel Cavendish Laboratory di Cambridge (vd. Per fare l’albero…, ndr). Dalla fine dello stesso decennio è riconosciuto che la fonte dell’energia solare è proprio una sequenza di reazioni di fusione. Nello stesso periodo furono scoperte anche le reazioni di fissione nucleare (vd. approfondimento). Sia la fusione, sia la fissione di nuclei comportano un rilascio di energia, a parità di massa coinvolta, milioni di volte maggiore di quello delle ordinarie reazioni chimiche. Sorprendentemente però, proprio Rutherford, padre indiscusso della fisica nucleare, aveva affermato che “chiunque si aspetti una fonte di energia dalla trasformazione di questi atomi parla a vanvera”. Invece, soprattutto dopo le prime applicazioni militari e civili della fissione, molti scienziati, a partire dalla fine degli anni ’40, si posero l’obiettivo di sfruttare reazioni di fusione per produrre energia in modo controllato sulla Terra, utilizzando materie prime ampiamente disponibili, praticamente inesauribili e con un impatto ambientale minimo. Ebbero allora inizio ricerche per “imbrigliare l’energia del Sole”, un’espressione, questa, che è persino riduttiva. Infatti, il Sole deve la sua immensa potenza alle sue enormi dimensioni e alla conseguente grande forza di gravità, che consentono di “bruciare” il poco reattivo idrogeno in una condizione di equilibrio che si mantiene da alcuni miliardi di anni.

Sulla Terra si deve invece ricorrere a una miscela di isotopi pesanti dell’idrogeno, deuterio e trizio, che reagendo formano un nucleo di elio e rilasciano un neutrone: portare questa miscela a una temperatura di 50-100 milioni di gradi (ben più dei 15 milioni di gradi del centro del Sole) e “confinarla”, cioè mantenerla in condizioni di reagire, per un tempo sufficientemente lungo. Senza entrare in aspetti troppo tecnici, è necessario soddisfare la cosiddetta “condizione di Lawson”, che richiede che il prodotto fra la densità dei nuclei reagenti e il “tempo di confinamento” ecceda un certo valore minimo. Ovviamente, date le temperature in gioco, non è possibile utilizzare un ordinario recipiente. Gli scienziati hanno quindi concepito e sperimentato due principali schemi di confinamento, magnetico e inerziale, ciascuno con molte varianti.

Nella fusione “a confinamento magnetico” si sfrutta la circostanza che alle temperature in questione la materia è allo stato di “plasma”, una miscela di nuclei atomici ed elettroni, che proprio per l’alta temperatura sono “strappati” dagli atomi. Essendo nuclei ed elettroni dotati di carica elettrica, è possibile limitarne il moto impiegando campi magnetici opportunamente configurati. Gli apparati sperimentali più diffusi e promettenti, detti “tokamak”, hanno forma di ciambella (propriamente, “toroidale”); attorno alla camera contenente il plasma sono avvolti potenti elettromagneti, che generano un campo circa 100.000 volte più intenso del campo magnetico terrestre. Inoltre, una potente scarica elettrica in un apposito circuito induce una corrente nel plasma, scaldandolo, e generando un ulteriore campo magnetico che si somma a quello generato dai magneti, dando luogo alle forze magnetiche che mantengono il plasma in equilibrio. Il plasma viene poi ulteriormente scaldato tramite l’iniezione di onde elettromagnetiche (microonde) e di fasci di particelle energetiche. In queste macchine la pressione del plasma, proporzionale al prodotto della densità delle particelle per la temperatura, è controbilanciata dalla pressione magnetica, e ciò in pratica pone un limite piuttosto basso alla densità di particelle, pari a circa un centomillesimo della densità di molecole dell’aria. Per soddisfare la condizione di Lawson è necessario che le inevitabili perdite di energia (per emissione di raggi X e per conduzione termica) avvengano su una scala temporale dell’ordine di almeno un secondo.

Il tokamak più avanzato in operazione, il JET, Joint European Torus, ha ottenuto prestazioni molto vicine alla condizione di Lawson, che potrà essere superata da macchine di maggiori dimensioni. Un consorzio, cui partecipano tutte le nazioni industriali avanzate e le potenze emergenti, ha quindi avviato nel 2007 la costruzione del reattore sperimentale ITER, a Cadarache (Francia), per dimostrare la fattibilità scientifica della fusione e per sperimentare molte delle tecnologie necessarie per un successivo reattore commerciale (per es. magneti superconduttori, circuiti di scambio termico, schermature, ecc.). Per la complessità e i costi della macchina sono previsti tempi lunghi: ITER entrerà in funzione tra alcuni anni, mentre gli esperimenti cruciali, con l’impiego del combustibile deuterio-trizio, sono programmati per il 2038. Sono comunque già in corso studi relativi a DEMO, il successivo prototipo di reattore commerciale.

Nella fusione “a confinamento inerziale” si segue un approccio complementare: si comprime il combustibile, portandolo a densità di centinaia di grammi per centimetro cubo e pressioni di centinaia di miliardi di atmosfere (superiori a densità e pressione al centro del Sole), sia pure per intervalli di tempo estremamente brevi, inferiori al miliardesimo di secondo (un nanosecondo). A tal fine, fasci laser impulsati, con una potenza di centinaia di migliaia di miliardi di watt e una durata di pochi nanosecondi, irraggiano un “bersaglio” sferico, con un raggio dell’ordine del millimetro. Gli strati esterni del bersaglio assorbono la luce laser, evaporano, passano allo strato di plasma e si espandono rapidamente. Per reazione, il resto del bersaglio implode ad alta velocità, acquistando quindi energia cinetica. Al termine dell’implosione questa energia si converte in energia interna, il combustibile viene fortemente compresso e, in una piccola porzione centrale, riscaldato a temperature superiori ai 50 milioni di gradi. Si innescano così le reazioni di fusione. Parte dell’energia rilasciata, associata ai nuclei di elio prodotti dalla fusione, causa un ulteriore riscaldamento, dando luogo a un’onda di combustione che si propaga a tutto il combustibile. Dopo circa 50 anni di ricerche, questo processo di “ignizione” è stato realizzato (e la condizione di Lawson è stata superata) nel 2021 al laser NIF del Lawrence Livermore National Laboratory, in California (vd. fig. a). In successivi esperimenti, di cui anche la stampa non specialistica ha dato notizia con particolare enfasi, l’energia di fusione prodotta ha superato quella conferita al bersaglio dal laser. Si tratta di grandi successi scientifici. Ma per passare da questi alla realizzazione di un reattore si devono migliorare la resa energetica del bersaglio e l’efficienza del laser e, soprattutto si deve poter ripetere varie volte al secondo, quindi centinaia di migliaia di volte al giorno, il processo che per ora è stato realizzato solo una singola volta in un piccolo numero di esperimenti.

La strada verso la produzione praticamente illimitata e sostenibile di energia è quindi ancora lunga e irta di ostacoli. Tutti gli aspetti critici fisici e tecnologici vengono comunque attivamente studiati. È da notare, in conclusione, che i recenti progressi su entrambi gli schemi di confinamento hanno motivato la nascita di numerose start-up private che hanno raccolto complessivamente finanziamenti di alcuni miliardi di euro, con l’obiettivo di un percorso “accelerato” per la commercializzazione dell’energia da fusione.

[as] approfondimento

Reazione a catena

1.

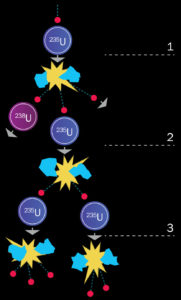

Un esempio di reazione a catena: un primo nucleo, colpito da un neutrone, “fissiona” (cioè si spezza in altri nuclei più leggeri) rilasciando tre neutroni (1); uno di questi fuoriesce, un altro è catturato dall’uranio-238, il terzo induce un’altra fissione (2); in questo caso la reazione rilascia due neutroni, che inducono ciascuno un’ulteriore reazione (3); e così via.

La fissione nucleare è una reazione con rilascio di energia, che consiste nella scissione del nucleo di un atomo pesante in due nuclei più leggeri, cui si accompagnano rilascio di neutroni (mediamente fra due e tre per reazione) e di radiazione gamma e beta. Nella sua forma rilevante per le applicazioni, essa è indotta dall’assorbimento di un neutrone. Si può realizzare allora una reazione a catena che si autosostiene se almeno uno dei neutroni rilasciati dalla reazione induce a sua volta una successiva reazione, come nello schema in figura. Reazioni a catena controllate avvengono nel nocciolo (core) dei reattori nucleari a fissione, in cui l’energia rilasciata viene conferita a un fluido refrigerante, che aziona un gruppo turbina-alternatore, il quale a sua volta trasforma l’energia termica in energia elettrica. Esistono molti tipi di reattori, che differiscono, fra l’altro, per composizione e disposizione del combustibile, liquido refrigerante e “moderatore”. Quest’ultimo è il mezzo impiegato per rallentare i neutroni “veloci” prodotti dalla fissione (con velocità dell’ordine di un decimo della velocità della luce), che possono indurre fissione solo con una bassa probabilità, mentre i neutroni “lenti” o “termici” sono molto più efficaci nell’indurre la fissione, soprattutto nell’isotopo 235 dell’uranio. Peraltro, quest’ultimo costituisce solo lo 0,7% dell’uranio naturale; per incrementarne la reattività si “arricchisce” l’uranio naturale, cioè se ne aumenta – con procedimenti piuttosto complessi – la concentrazione di uranio-235. I modelli di reattore oggi più diffusi impiegano uranio arricchito e neutroni termici e sono moderati e raffreddati ad acqua. Esistono comunque, o sono allo studio, reattori a neutroni veloci, reattori a uranio naturale, reattori a torio e con moderatori diversi dall’acqua. Sono oggi in attività circa 440 grandi reattori a fissione, che producono circa il 10% dell’energia elettrica mondiale (20% in Europa e negli USA). Dopo uno sviluppo rapido negli anni ’60 e ’70 e una successiva stasi, è ora ripresa, soprattutto in Asia, la costruzione di reattori. In Europa l’energia nucleare è stata di recente introdotta nella “tassonomia delle fonti sostenibili”. Senza entrare nei dettagli, possiamo dire che la fissione costituisce, al momento, l’unica fonte di energia non fossile e non intermittente, quindi idonea a coprire il cosiddetto “carico elettrico di base”. L’accettazione sociale ne è invece ostacolata, soprattutto in alcuni paesi, dal percepito rischio di incidenti e dalla necessità di smaltire rifiuti radioattivi. L’economicità dell’energia prodotta, infine, dipende da un gran numero di variabili non solo tecniche, ma anche finanziarie e sociopolitiche.

Biografia

Stefano Atzeni è stato professore ordinario di fisica sperimentale all’Università “La Sapienza” di Roma ed è attualmente consulente-senior scientist di Focused Energy GmbH. Ha dedicato la propria attività scientifica alla ricerca sulla fisica dei plasmi, la fusione a confinamento inerziale e la fisica computazionale. È co-autore, con J. Meyer-ter-Vehn, del libro “The Physics of Inertial Fusion” (Oxford, 2004).